クラフトビールでビール文化はもっと広がる?学生たちが考える新しいアイデア

モノづくりの上流から下流までを見てもらうことで、キリンビールのファンを増やしたい──。

そんな想いから始まったキリンビール仙台工場の大学キャリア教育。2019年から続くこの取り組みでは、製造工程や関わる人たちの姿、仙台工場と地域とのつながりを学生たちに伝えています。

東北大学から3名、宮城大学から5名の学生を迎えてスタートした2024年の大学キャリア教育も、あっという間に最終日を迎えました。

2024年は、岩手県遠野市を訪れ、生産者や地域を支える人々の熱い想いやつながりに触れました。また、仙台工場で開催された「東北魂ビールプロジェクト」の品質評価会に参加し、クラフトビールについて深く学びました。

最終日は、毎年恒例の成果報告会。学生たちが、このプログラムを通じて体感したキリンのモノづくりや、自分自身の変化・成長について、自分の言葉で発表する様子をお届けします。

そして、最後に2024年の大学キャリア教育を企画した総務広報担当の小泉翔矢が、このプログラムに込めた想い、学生たちの変化、そして自身の気づきについて語りました。

学生たちが語る成果報告。キリンのモノづくりから学んだこと

大学キャリア教育を終えた学生たちは、プレゼン資料を作成し、自身の体験を発表しました。

キリンのモノづくりの上流から下流までを実際に見て、五感で体感した学生たち。発表では、印象に残ったことや感じた疑問、働くことや将来の選択肢にどのような変化があったのかを、自分の言葉で語りました。

「大学キャリア教育を終えて感じたのは、知れば知るほど『ビールの一滴にたくさんの魅力が詰まっている』ということ。正直、ビールってどれも同じだと思っていたけれど、ホップ農家さんの苦労やキリンのこだわりを知って、『魅力あふれた飲料を、より多くの人に知ってもらうためには何ができるだろう?』『ビールのイメージや第一印象の苦みをおいしいに変えたい』という気持ちが芽生えました。まさに、ビールは人と人とのつながりからできているんだと実感できました」

そう語る学生からは、プログラムを通じてビール造りの奥深さや、そこに関わる人々の情熱を肌で感じ取ったことが伝わりました。自分自身が社会とどうつながり、どのように価値を提供できるかを考えるきっかけになったようです。

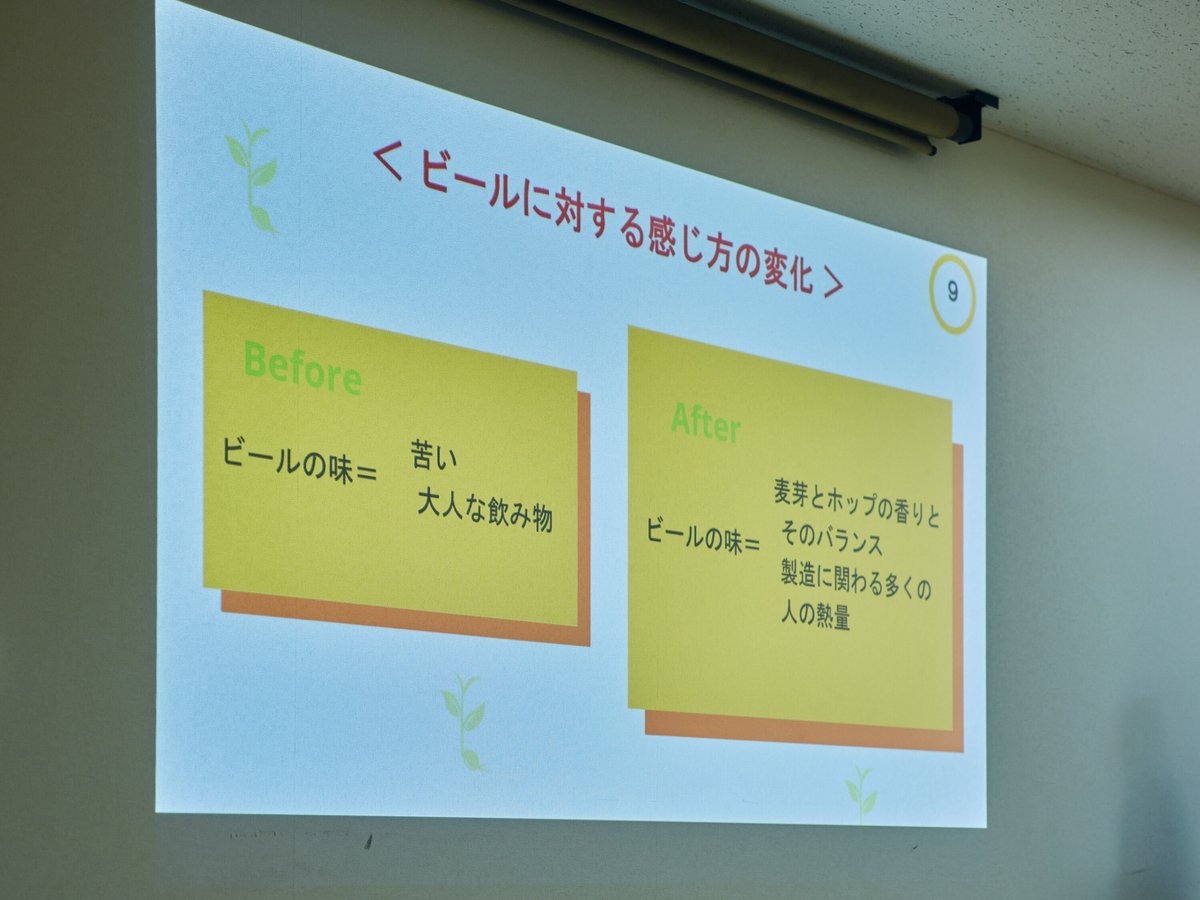

「ビールは苦くて大人の飲みもの、機械で淡々と造られるもの、だから造り手の存在が感じられないと思っていました。だけど、生産地を訪れたり、造り手の方たちの話を聞いたりするなかで、その考えが大きく変わりました。実際に体感することで、ビールには味や香りなど楽しみ方がたくさんあること、そしてホップ生産者や造り手、売る人々の熱意が詰まったものだと分かりました」

実際に足を運び、現場の話を聞くことで、ビール造りの奥深さや、それに関わる人々の情熱を直に感じることができたと話しました。

「今回のインターンではモノづくりの現場だけでなく、商品をお客さまに届けるための営業活動にも同行しました。その際に聞いた『売れる仕組みではなく、売れ続ける仕組みをつくることが大切』という言葉が印象に残っています。モノづくりから営業まで、一貫してワンチームで商品価値を創造している姿に感動しました」

また、モノづくりと営業のつながりを深く理解し、チーム一丸となって目標達成のために連携することの重要性を実感した様子。

「キリンは大企業で、生産地からは遠い存在というイメージがあり、どう社会につながっているのかが分かりませんでした。しかし、今回の体験を通して、大企業でありながら生産者と近い距離感で関わり、ビール業界全体の向上を目指していることを知って、イメージが変わりました。働く人それぞれの誇りが商品に込められていて、どの過程にも社会とつながりがあることを実感しました。私も課題と向き合いながら、社会に貢献できる働き方をしていきたいと思います」

そう語る学生の言葉からは、プログラムを通じてキリンの働き方や社会とのつながりを学び、社会貢献の大切さを感じた様子がうかがえました。自分自身がどのように社会に貢献できるのかを考え、前向きな気持ちでこれからの未来を描いているようです。

また、「働くこと」や「仕事」について漠然とした不安を抱えている学生も多く、今回、キリン内外でさまざまな仕事をしている人たちと触れ合うことで、「将来の選択肢が広がった」と話す学生もいました。

「キリンの方々の働く姿勢も、就職活動の参考になりました。社会に出ることへの不安や心配があって、働くことに対して受け身だったけど、挑戦すると仕事が楽しくなるんだ、だからこそ頑張れるんだということに気付きました。仕事を『しなければならない』から、『したい』という気持ちに変わりました」

「さまざまな部署の仕事を見て、職業の選択肢が増えたし、就職活動に対して前向きになれました。キリンの方々に会うたび、どんどんキリンのファンに。私も将来、自分の経験をイキイキと話せる社会人になりたいと思いました」

ビール文化をもっと広めるには?学生たちが考える新しいアイデア

若い世代のお酒離れやビール離れが進むなか、これからのビール文化をどう発展させていくかが課題となっています。成果報告の場では、学生たちが考えるビールの可能性や、若い世代にビールの魅力を伝えるためのアイデアが発表されました。

「若い世代は、自分に合う味や飲み方を模索している段階だと思います。クラフトビールをきっかけに、新しいビール文化や地域の未来をつくれるのではと感じました。若者は迷ったらジャケ買いをすることも多いので、パッケージデザインを工夫し、ブルワリーの世界観やコンセプトを前面に出すことで、より多くの人に興味を持ってもらえると思います。クラフトビールは、ビール初心者にとって入り口になるのではないでしょうか。若い世代の人たちにもっと広めていきたい」

クラフトビールの個性豊かなパッケージデザインは、学生にとって「ビールをもっと身近で手に取りやすいものにする」重要な要素として映ったようです。

なかには、若い世代が手に取りたくなるようなパッケージアイデアを提案してくれた学生も。

「ビールが誰かの特別な存在になるためには?」という視点から、無地の缶に自分が好きな写真を貼ったり、自由にデザインできるビール缶を提案してくれました。

「特別感をプラスすることで、記憶に残る体験になると思います。ギフト需要も見込めるのではないでしょうか」

また、若い世代がビールを苦手に感じる理由の一つとして挙げられる「苦味」に注目した商品開発のアイデアもありました。

「最初は飲めなかったコーヒーが、だんだん飲めるようになったことを思い出しました。前回の品質評価会でいろいろなクラフトビールを飲んで、苦味が穏やかで飲みやすいものもあることに気づいたんです。苦味をおいしく楽しめることに驚いたし、もっと多くのビールを飲んでみたいという気持ちになりました。クラフトビールから始めて、少しずつ苦味に慣れていけば、克服できるかも。苦味がトラウマにならないように、初心者でも飲みやすくて、見た目もかわいいビールがあったらいいなと思いました」

ほかにも、東北各地の生産者やブルワリーを巡り、そのこだわりを知る「東北ビールめぐりスタンプラリー」や、映画やドラマ、音楽フェスに合わせたビールを提供することで、楽しい記憶と結びつけるなど、すぐに取り入れられそうなアイデアも。

「どれも新鮮で、私たちには思いつかないようなアイデアばかりです」と、従業員たちも刺激を受けたようです。

最後に、キリンビール仙台工場長の言葉で成果報告会が締めくくられました。

「個性豊かな発表が多く、学生たちの想いや得たことがしっかりと伝わりました。また、ビール文化発展のためのアイデアはとてもおもしろかったです。まるで従業員のように、会社の悩みを真剣に考えてくれたことが印象に残りました。『スタンプラリーを実施してみようかな』と感じるほど、皆さんの視点には新たな気づきがありましたね。私たちも、モノづくりの背景や生産者の顔が見えることで、ビールの新しい価値や魅力を再確認できました。

『大学キャリア教育』と言っていますが、私たちは学びの場を提供しただけです。自分の目で見て、考え、学びとってくれたことがうれしいです。この体験が就職活動の一助になればと。会社選びの際も、背景を知ることで自分の心が動く会社を選んでもらいたいと思います」

学生たちの成長に触れて、自分のやりがいを再確認。プログラム担当者が語る想い

【プロフィール】 小泉 翔矢

2022年4月、キリンホールディングス入社。入社後はキリンビール仙台工場で労働時間管理や採用などの人事労務業務を担当。2023年からキャリア教育活動を担当している。

成果報告会終了後、今回の大学キャリア教育を企画した総務広報担当の小泉翔矢に、このプログラムに込めた想いや学生たちの変化、そして自身の気づきについて聞きました。

─あらためて、仙台工場の大学キャリア教育の目的について教えてください。

小泉翔矢(以下、小泉):キリンビール仙台工場は、「東北のお客さまに最も愛され、働きがいのあるCSV(※)先進工場」を目指しています。私たちは、キリンのモノづくりへのこだわりを伝えるとともに、日本産ホップ支援や地域のクラフトブルワリーとの連携を通じて、ビール文化のおもしろさを広めたいと考えています。

そのために、キリンのこだわりと地域での取り組みを表現する『一番搾り とれたてホップ(期間限定)』をもとにしたさまざまな取り組みを行っています。

その一環として、この大学キャリア教育を実施していて。キリンのモノづくりの上流から下流までを五感で感じてもらえるよう、コンテンツを準備しています。

(※)Creating Shared Value(=共通価値の創造)の略。社会的価値と経済的価値の両立を目指す、経営の指針・スタイルのこと。

─2024年は2023年とは違ったコンテンツが加わり、さらに充実していましたね。

小泉:そうですね。2023年は、キリンと遠野のホップ契約栽培60周年ということで、『一番搾り とれたてホップ(期間限定)』をメインに、遠野産ホップ栽培と仙台工場とのつながりをお伝えしてきました。

2024年はその取り組みに加えて、「東北魂ビールプロジェクト」を通じて、キリンと地域のクラフトブルワリーとのつながりをより深く伝える企画を考えました。

この二つの柱での企画を通じて、2023年よりも内容がさらに充実し、学生たちにとってもよりモノづくりを身近に感じてもらえるものになったと思います。

─今回のコンテンツを企画しようと思ったきっかけや思いを教えてください。

小泉:実は、入社してからキリンが利益追求だけでなく、自社の持つ情報を積極的に開示しながら、クラフトブルワリーの技術向上に貢献し、ビール業界全体を盛り上げようとしていることを知りました。この姿勢に、自分自身もとても感銘を受けたんです。

この取り組みをもっと多くの人に伝えていきたいし、大学キャリア教育のコンテンツにこの想いを込めれば、もっといいものになるんじゃないかと思い、それが今回の企画につながりました。

─学生たちの発表を聞いて、また大学キャリア教育を終えて、今の心境を教えてください。

小泉:モノづくりに対するこだわりや、従業員一人ひとりが持っているキリンへの愛、そしてお客さまにいいものを最後まで届けたいという想いが学生たちにしっかり伝わったようで、ほっとしました。

私たちが伝えたかったテーマの背後にある企業の姿勢や熱意、誠意が、学生たちにしっかり届いていたことが、すごくうれしかったです。私自身もそれがキリンの大きな強みだと、あらためて実感しましたね。

予想外だったのは、学生たちがクラフトビールに対して持っていた意見。多くの学生が「クラフトビールがビールの入り口になる」と言ってくれたことに、とても驚きました。

というのも、私自身はクラフトビールがどちらかというと玄人向けというイメージを持っていたので、学生たちがそれを手に取りやすい商品として捉えていることに、正直意外でした。

─小泉さん自身が大学キャリア教育や学生との交流で感じたこと、気づきはありますか?

小泉:入社してからはどうしても日々の業務に追われがちだったんですけど、学生たちと接していると、フラットな目線で「私たちが楽しそうに働いている」とか、「誇りや熱意を持っている」といった言葉をもらえて、学生にはそう映っているんだなと素直にうれしかったです。

あらためて、仕事に対するやりがいや、自分がなぜこの仕事をしているのかということに気づかされました。大学キャリア教育を実施するたびに、自分自身のキャリアや仕事のあり方、そしてその向き合い方を再認識させられるような気がしています。

─終わったばかりですが、来年度に向けて展望があれば教えてください。

小泉:これまでは「キリンの魅力を伝え、ファンになってもらえたら」という想いで進めてきましたが、今後は学生の将来にもっと役立てる内容にしたいと考えています。今まで以上に、学生にとって「参加してよかった」「学びがあった」と実感してもらえるようなプログラムにしたいですね。

具体的な内容はまだ決まっていませんが、例えば営業の仕事には陳列作業だけでなく、商談や開発など多岐にわたる役割があります。それをより具体的に伝えることで、仕事の幅広さやおもしろさをもっと感じてもらえるかもしれません。

また、今回は学生がアイデアを提案する形でしたが、そのアイデアをキリンの従業員とディスカッションしたり、グループワークを取り入れたりすることで、もっと深い学びや新しい発見が生まれるのではないかと感じています。

来年度も、学生たちの成長を支えながら、キリンの魅力をより多くの人に届けられるよう、内容をアップデートしていきたいです。

今回の大学キャリア教育を通じて、学生たちはモノづくりやビール文化への理解を深めただけでなく、働くことの楽しさや、やりがいに触れることができたと話してくれました。一方で、キリンもまた、学生たちの視点や発想から新たな気づきを得ることができました。

この経験を糧に、学生たち、そしてキリンはそれぞれの未来に向けて、新たな一歩を踏み出していきます。

来年度はさらに進化したプログラムで、キリンビール仙台工場の大学キャリア教育をお届けしたいと思います。次回もどうぞご期待ください。